こんにちは!フランス在住のKokoです。

Koko

Koko私は以前、戸籍・国籍関連の仕事をしていたことがあります。

さて、日本で日本人と外国人が結婚する場合は、日本の役場に「婚姻届」と必要書類を出すことで結婚できます。

ですが、海外で日本人と外国人が結婚する場合は、原則として、まずお住まいの国・州の方式で結婚します。

その後、婚姻日から3ヶ月以内に、管轄の日本国大使館・総領事館に、外国ですでに成立した婚姻を報告しなければなりません。つまり、管轄の日本国大使館・総領事館に「婚姻届」と必要書類を提出し、外国で成立した婚姻を日本の戸籍に記載してもらう手続きを取ります。

海外で日本人と外国人が結婚する場合、お住まいの国の方式で婚姻することなく日本の大使館・総領事館に婚姻届を出すことはできません。

ちなみに、海外で日本人同士が結婚する場合は、次の①②のうち好きな方を選べます。

- 日本方式で結婚(管轄の大使館・総領事館に「婚姻届」と必要書類を提出するだけ)

- まず在住国の方式で結婚し、管轄の大使館・総領事館に報告的届出をする

本記事では、海外で日本人と外国人が結婚する場合の「婚姻届」の書き方で、

- 皆さんが疑問に思うことが多い項目

- 皆さんがよく間違える項目

についてわかりやすく解説します。

- 外国人の名前やミドルネームの書き方

- 住所の書き方

- (新)本籍の書き方

など「特定の項目についてのみ知りたい!」という人は、下の目次で、知りたい項目の見出しをクリックすると該当箇所にジャンプできます。

「婚姻届」って記入が簡単なようで、実は落とし穴がいっぱいなんです!

日本の戸籍ならではの細かいルールがたくさんあるんです...

各大使館・総領事館には通常「婚姻届」の記入見本が用意されていますが、記入見本を見ただけではわからない、自分が間違って記入していることに気が付かない部分があります。

「この記事を読んで婚姻届に関する疑問が解消できた!」

「おっと、間違えるところだった。この記事を読んでて助かった!」

そんな記事を目指して書きましたので、お役に立てましたら幸いです。

まず海外用の婚姻届記入見本を入手しよう

Googleなどで「国際結婚 婚姻届 書き方」などと検索すると、たくさん婚姻届の記入見本がヒットしますが、ほとんどが日本国内で日本の方式(法律)で外国人と結婚する場合の記入見本です。

婚姻届用紙の様式自体は日本でも海外でも同じなのですが、日本国内用(これから日本国内で結婚する人用)の記入要領と海外用(すでに在住国・州の方式で成立している婚姻を日本に報告する人用)の記入要領は違います。

婚姻届の記入を始める前にまず、すでに在住国・州の方式で成立している婚姻を日本に報告する人用の記入見本を入手しましょう。

在住国・州に特化した記入見本を見れば、記入上の疑問が解決することが多いですよ。

婚姻届用紙や記入見本は、ダウンロードまたは郵送で入手できます。

【入手方法①:ダウンロード】

婚姻届用紙や在住国・州に特化した記入見本は、Googleなどで

「在○○○日本国大使館 婚姻届」

「在△△△日本国総領事館 婚姻届」

と検索し、表示された大使館・総領事館のページから入手できることが多いです。

アメリカ、カナダでは婚姻届を印刷しなければならないA3サイズの用紙はほぼ入手不可能ですので、ご注意ください。詳しくは別記事にまとめています。

【入手方法②:郵送してもらう】

どこの大使館・総領事館でも、A4サイズの用紙を折らずに入れることができる大きさの返信用封筒(9”x12”)を送れば、自宅に婚姻届用紙や記入見本を郵送してくれます。

(返信用封筒には、自宅住所・氏名を明記し、切手貼付も忘れずに。)

切手の料金はホームページに記載してある場合もありますが、電話をすれば教えてもらえますよ。

それでは、次章より、婚姻届で皆さんが疑問に思うことが多い項目、皆さんがよく間違える項目について見ていきましょう!

記入見本をお手元に準備して読んでいただくと、さらにわかりやすいかと思います。

外国人氏名はカタカナで記入。ミドルネームの書き方は?

まず、大前提として、婚姻届はすべて日本文字(漢字、ひらがな、カタカナ)で書きます。

外国人の氏名も、外国の住所も、すべてです。

外国人氏名はカタカナで記入

婚姻届では、外国人の氏名はカタカナで書きます。

日本在住の(または、日本に住んだことがある)外国人だったら、名前をどうカタカナ書きするか考えたことがあるでしょうが、そうでない場合は「氏名をカタカナ書きするのは婚姻届が初めて!」という方も多いと思います。

「そもそも外国人の氏名をカタカナ書きするって無理があるんじゃない!?」って思われるかもしれません。

氏名によってはカタカナ書きしにくいものもあると思いますが、ルールなので頑張ってカタカナ書きするしかありません。

戸籍では「この外国人氏名はこう表記しなければならない」という統一的ルールはないので、なるべく発音に近い形でカタカナ書きにしてみてください。

例えば、ファーストネームの「David」は、英語読みなら「デーヴィッド」「デイヴィッド」「デヴィッド」「デービッド」「デイビッド」「デビッド」、フランス語読みなら「ダヴィッド」「ダビッド」など、どの表記でもOK。

戸籍では「ヴ」も使用できます。

「さすがにこのカタカナ読みは元の名前からかけ離れているだろう」「普通はこういう書き方はしないだろう」という場合は、役所や大使館・総領事館の人から「通常このお名前は他の皆さんは○○○とカタカナ書きしておられますけど、よろしいですか?」「このお名前でしたら、カタカナ書きは○○○となるようにも思いますが、このカタカナ書きでよろしいですか?」などとやんわり言われてしまうかもしれません。

戸籍に記載されてしまった後で、やっぱり外国人氏名のカタカナ表記が実際の発音からかけ離れているので訂正したいという場合は、日本の家庭裁判所で許可を得て戸籍訂正しなければならなくなります。

面倒なことになるのでご注意を。

ここで、Q&Aをいくつか。

- 中国や韓国など、漢字を使用する国の国籍をもつ人の氏名はどう書きますか?

-

本国の字に対応する日本の漢字で書きます。

その場合は戸籍にも漢字名が記載されます。(戸籍には中国の簡体字やハングル文字は使えません。)

- 元日本人の氏名はどう書きますか?

-

(自分の意思で外国国籍を取得するなどして日本国籍を喪失した)元日本人と結婚する場合、元日本人の氏名を漢字で書くことはできません。

戸籍のルールでは、元日本人であっても、氏名をカタカナ書きすることになっています。

- 結婚にともない、戸籍上の苗字を外国人配偶者の苗字に変更する予定です。

この場合、婚姻届に外国人配偶者の苗字を書くのでしょうか? -

いいえ。

戸籍上の苗字を外国人配偶者の苗字に変更したい場合でも、婚姻届の日本人の「氏」には現在の戸籍上の氏名を書きます。外国人配偶者の苗字を書いてはいけません。

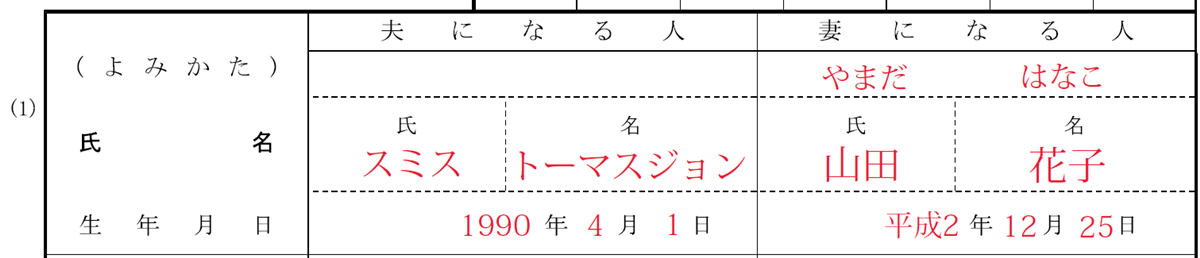

例えば、上の例では、結婚後戸籍上の氏名を「スミス花子」に変更したい場合でも、婚姻届には「山田花子」と書かなければなりません。

婚姻にともない戸籍上の苗字を外国人配偶者の苗字に変更したい場合は、婚姻届とは別に、婚姻日から6ヶ月以内に(婚姻届と同時提出も可)「外国人との婚姻による氏の変更届」を出します。

外国人のミドルネームの書き方

婚姻届には「氏」「名」という欄があるだけで「ミドルネーム」という欄がありません。

ですので、外国人のミドルネームはどう書くんだろう?と悩まれる方が多いと思います。

外国人のミドルネームは「名」の欄に、ファーストネームに続けて書きます。

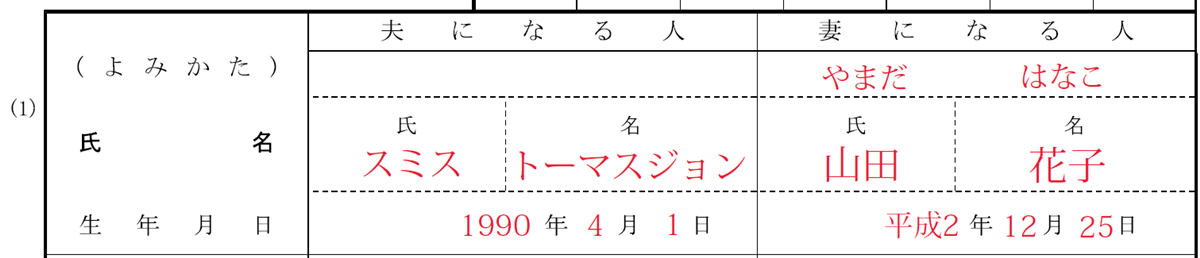

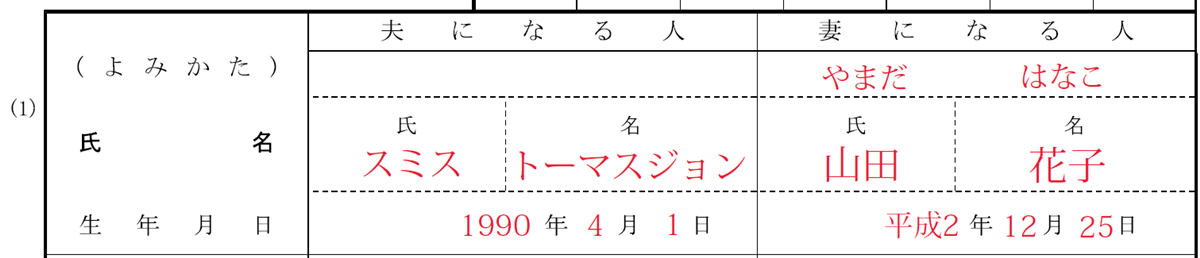

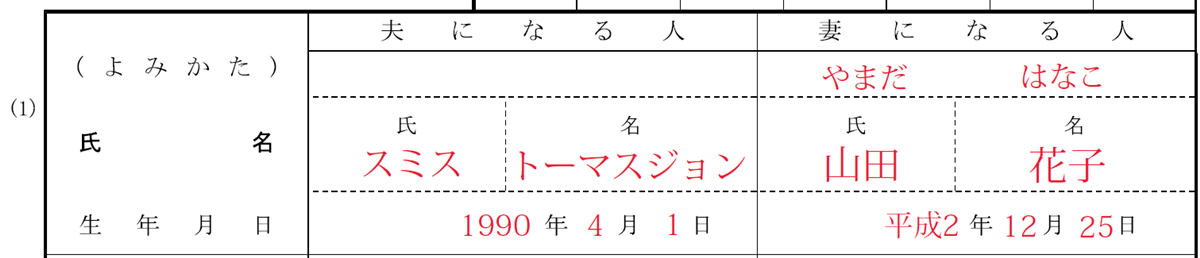

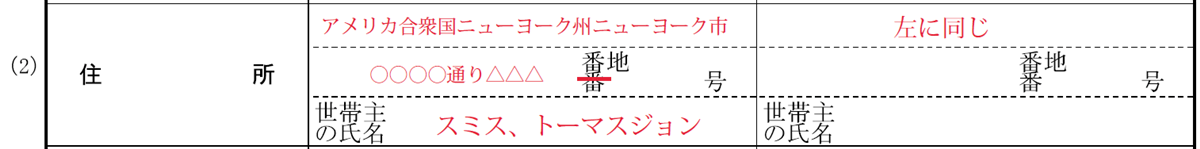

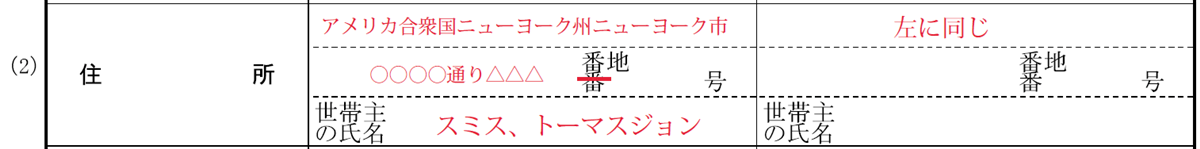

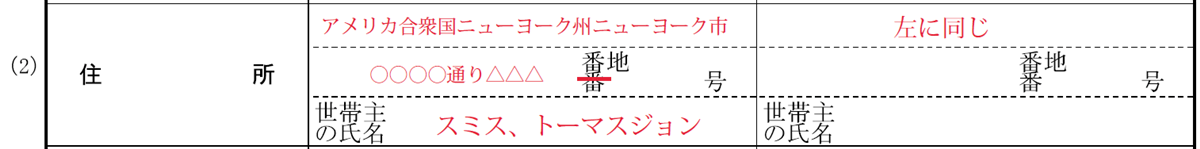

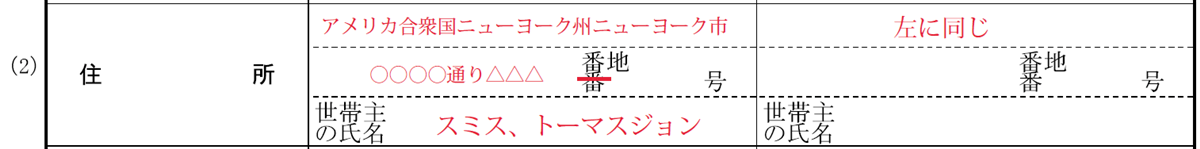

【例】「トーマス」がファーストネーム、「ジョン」がミドルネームの場合、次の記入例のように「名」の欄に「トーマスジョン」と書きます。

ファーストネームとミドルネームの間には「・(中黒)」「‐(ハイフン)」「,(コンマ)」などの記号は入れません。

ファーストネームとミドルネームを続けて書くのはなんとなく気持ち悪いので、スペースを入れたくなるかもしれません。気持ちスペースを入れてもいいですが、戸籍にはファーストネームとミドルネームがぴったりくっついた形で記載されますのでスペースを入れて書く意味はありません。

- フィリピン人の氏名の書き方ルールはちょっと違うので、注意しないといけないって聞いたんですが...

-

フィリピン人の氏名については、「氏」にミドルネームラストネーム、「名」にファーストネームを記載するルールになっていますのでご注意ください。

【参考】フィリピン人と日本人がフィリピン方式で婚姻した場合の婚姻届記入見本(在フィリピン日本国大使館ホームページ)

皆さんが知らない戸籍のルール①

外国人の生年月日は西暦で、日本人の生年月日は和暦(元号)で書きます。

細かいことですが、間違ってしまうと(例えば、日本人の生年月日を西暦で書いてしまったら)訂正処理が必要となります。

同様に、もっと下にある

「同居を始めたとき」の「年」:西暦ではなく和暦(元号)で記入。

「再婚」の場合の「死別」「離別」の年:外国人の欄は西暦、日本人の欄は和暦(元号)で記入。

ミドルネームが複数ある場合

ミドルネームが複数ある場合は、すべてのミドルネームをファーストネームに続けて書きます。

1行に書けない場合は、2行になってもOK。

外国人の氏名は、存在する氏名すべて(出生証明書に記載されている氏名すべて)を届けないといけません。

「このミドルネーム嫌いだから日本に届けたくない。」

「このミドルネーム日頃まったく使ってないから書かなくていい。」

というわけにはいきません。

通常、婚姻証明書にはすべての氏名が記載されていますが、たまに一部の氏名が省略されていることがありますので、注意してください。

ちなみに、外国人の氏名で「Jr」「Ⅲ」などがラストネームの後にある場合には、ミドルネームの後に「ジュニア」、「サード」などとカタカナで記載します。

余談: パスポートの記載氏名がすべてとは限らない!

実は、

婚姻届を書く時になって初めて結婚相手にこんなミドルネームがあることを知った!

という人も珍しくありません。

日本人の場合、パスポートに記載されている氏名がすべてで、それ以外に公的な氏名は存在しません。

ですが、国によっては、氏名の一部を省略してパスポートを作成できる国があります。

外国人配偶者のパスポートに記載されていない名前が実は存在している場合があるので、外国人配偶者の出生証明書があれば出生証明書で氏名を確認し、出生証明書がない場合は外国人配偶者に確認してみましょう。

例えば、フランスのように、パスポートに、存在する氏名(出生証明書に記載されている氏名)すべてを省略せずに記載するルールになっている国と、カナダのように、パスポートに、存在する氏名(出生証明書に記載されている氏名)をすべて記載しなくてもいい(希望すればミドルネームの記載を省くことができる)国があります。

私の夫(フランスとカナダの重国籍)のフランスパスポートにはファーストネームとミドルネームの両方が記載されていますが、カナダパスポートにはファーストネームしか記載されていません(本人がそのように希望したため)。

外国人配偶者がフランス人だったらパスポートに記載されている氏名をそのまま日本の婚姻届の氏名欄に書けばよいですが、外国人配偶者がカナダ人だったらパスポートに記載されていない名前があるかもしれないので注意しましょう。

婚姻届を出す時に外国人配偶者の氏名を正しく届けておかないと、のちにお子さんが誕生し、出生届を出す時になって、お子さんの出生証明書に記載されている外国人配偶者の氏名が戸籍に記載されている氏名と違う!ということになり、手続きが面倒になることがあります。

住所の書き方は? 世帯主とは?

住所はアルファベットではなく日本語で記入

通常、外国の住所はアルファベット表記ですが、婚姻届の「住所」は日本語で表記します。

つまり、住所は、漢字とカタカナとひらがなで表記します(部屋番号のみアルファベット使用可)。

中国や台湾、韓国など、住所が漢字表記の場合は、本国の字に対応する日本の漢字で住所を記入します。

【参考】住所の日中漢字比較表(在上海日本国総領事館ホームページ)

住所の書き方で参考にできるのが、管轄の大使館・総領事館のホームページ(または郵送)で入手した記入見本です。

日本語で国名をどう書くのか、その後に続く住所をどう書くのか、ご自身で郡市町村を確認した上で、記入見本の住所の書き方例を参考に書いてみてください。

| 国名 | 記入見本の住所の書き方例 |

|---|---|

| アメリカ | アメリカ合衆国・・・州・・・市 ・・・ |

| カナダ | カナダ国・・・州・・・市・・・ |

| イギリス | 英国・・・市・・・ |

| ドイツ | ドイツ連邦共和国・・・州・・・市・・・ |

| フランス | 【パリ市以外】フランス国・・・県・・・市・・・ 【パリ市の場合】フランス国パリ市・・区 |

| タイ | タイ国・・・県・・・郡・・・町・・・ |

州名や県名を日本語でどう書くのかわからない場合は、大使館・総領事館のホームページで調べられます(「当館の管轄地域は○○○州(○○○県)です」といった具合に日本語で書いてあります)。

通り(Street, Avenue, Road, Drive, Boulevard)は「・・・通り」と記載することが多いです。(「・・・ストリート」「・・・ドライブ」のように書く人もいます。)

「・・・街」「・・・コート」などの表記もあります。

「・・・通り」の後には数字を書き、「番地」を丸で囲むか、または、不要な「番」の方に横線を引いて消します。(外国の住所を日本語で表記する場合「番地」と「番」のどちらを選ばないといけないという決まりはないのですが、ほとんどの方は「番地」を選んでおられます。)

婚姻届の住所表記には「‐(ハイフン)」や「・(中黒)」を入れません。

郵便番号は書きません。

ご自分の住所の日本語表記がよくわからない場合は、大使館・総領事館の人に相談してみましょう。

2人がすでに同居している場合は、夫の欄にのみ現住所を記入し、妻の欄に「左に同じ」や「同左」と書くことができます。

世帯主って誰?

住所欄には「世帯主の氏名」も記入します。

世帯主ってどういう人のことを言うんですか?

厚生労働省の用語集によると、「世帯主」の定義は次の通り。

世帯主

世帯主とは、年齢や所得にかかわらず、世帯の中心となって物事をとりはかる者として世帯側から報告された者

をいう。

一方、市区町村役場では、次のように定義されています。

世帯主とは、一つの住民票の中に記載されている世帯の代表者です。

主に世帯の生計をになっている人で、社会通念上妥当と認められる人ということになっています。住民票のお届けの際には、その世帯の方たちで相談して、ふさわしい人をお届けいただくことになります。

夫妻以外に同居している家族(夫妻の親など)がいる場合、世帯主は夫婦以外の人になる場合もあります。

もし婚姻時にお互いが1人暮らしをしている場合、世帯主はそれぞれの氏名を書きます。

夫婦世帯の場合、日本では「夫」が世帯主になる場合が多いですが、法律上は世帯主の決め方にはルールはなく、自由に決めることができます。

いずれにせよ、「世帯主の氏名」は戸籍に記載されない部分なので、深く思い悩む必要はありません。

皆さんが知らない戸籍のルール②

ここで間違いやすいのが、外国人が世帯主の場合の、外国人の氏名の書き方です。

この欄は「氏」「名」に分かれていないので、つい外国風に、ファーストネームから書き始めてしまいそうになりますが、外国人の氏名は必ず、

ラストネーム、ファーストネームミドルネーム

の順番で書きます(戸籍に記載される通りの順番で書きます)。

※ラストネームとファーストネームの間に「、(点)」を入れます。

(フィリピン人の場合は、ミドルネームラストネーム、ファーストネーム の順番で書きます。)

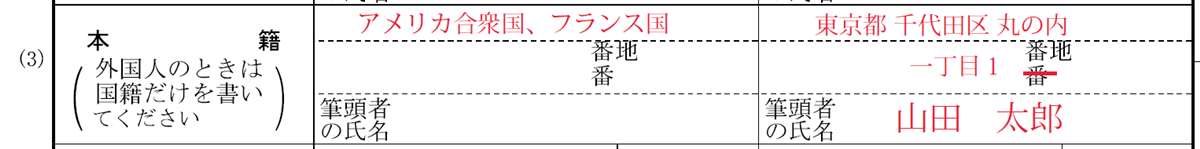

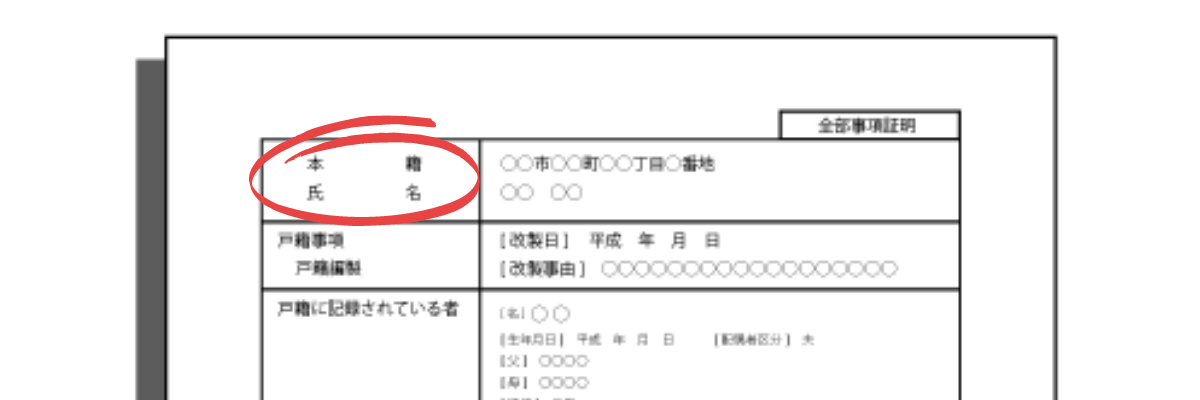

本籍地の書き方

日本人の「本籍」欄には、本籍と筆頭者氏名を記入

本籍と筆頭者氏名って何を書けばいいですか?

そもそも「本籍」とか「筆頭者の氏名」って何なんでしょうか?

確かに、婚姻の際、生まれて初めてゆっくり戸籍謄本を見たという方もおられると思います。

「戸籍」とは?

人が生まれて亡くなるまでの親族関係を登録し、公に証明するものです。

いつどこで生まれて、お父さんとお母さんは誰で、いつ誰と結婚して、いつどこで子供が生まれて...というような内容が記載されています。

「本籍」とは?

「戸籍」の所在地を示すものです。

「本籍」はぱっと見、住所と似ているので「住所のことですか?」と尋ねられる方がいますが、住所とはまったく別物です。(もちろん本籍と住所がまったく同じ、という人もいます。)

「筆頭者」とは?

戸籍の一番最初に記載されている人のことです。

婚姻届を出す時の必要書類には「戸籍謄本」がありますから、婚姻届の「本籍」と「筆頭者の氏名」は手元にある戸籍謄本を見ながら記入できます。

「本籍」を記入する時は、「丁目」「番地」「番」などの代わりに「‐(ハイフン)」を使って省略したりせず、戸籍謄本に記載されている通りそのまま書き写します。(「丁目」の前の数字は漢数字になっている場合がほとんどなので注意。)

そして、戸籍謄本の「本籍」の下の「氏名」のところに記載されている名前を、婚姻届の「筆頭者の氏名」の欄に記入します。初婚の場合、筆頭者氏名はお父さんかお母さんになっていることが多いです。

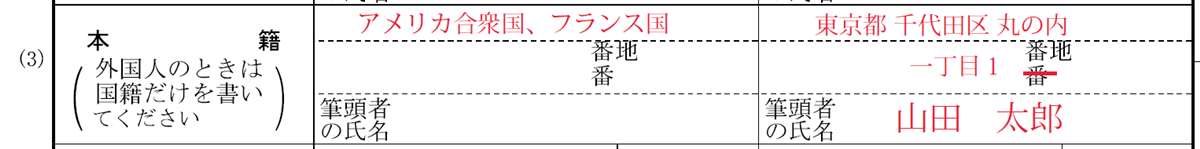

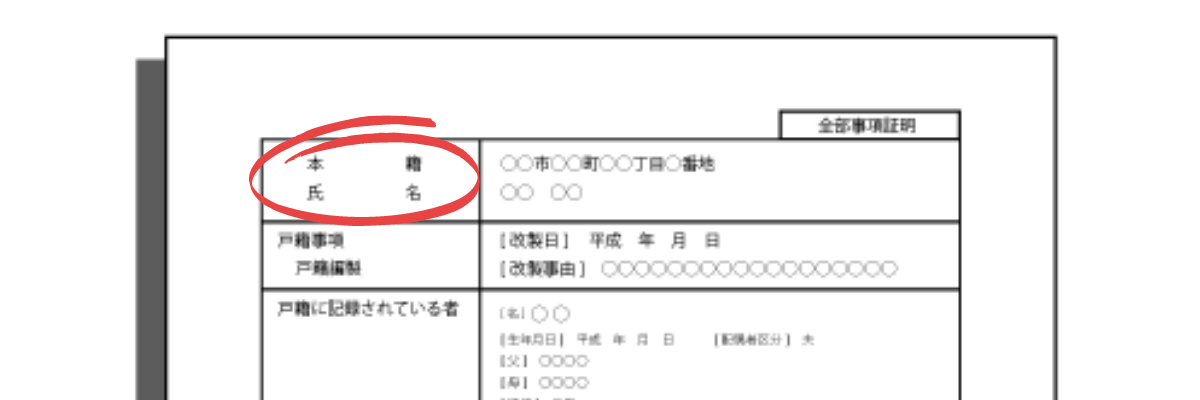

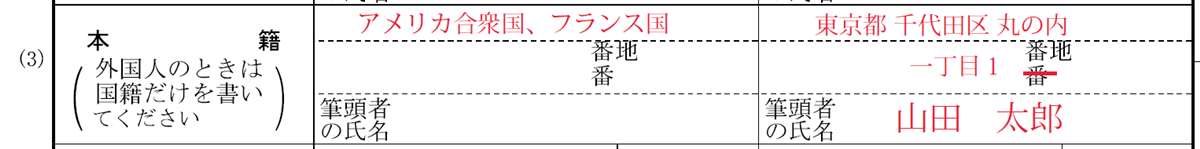

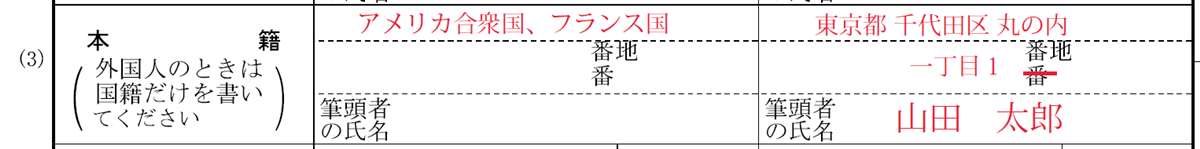

外国人の「本籍」欄には国籍を記入

さて今度は、外国人の「本籍」欄です。

外国人には日本の「本籍」はありませんから、その代わりに国籍だけを書きます。

重国籍者であれば、持っている国籍をすべて書きます。

ちなみに、ここに記載した国籍については、各国籍について

- 国籍を証明する書類(パスポートや出生証明書など)

- その和訳文(日本人配偶者が訳したのでOK)

を提出しなければなりません。

外国人配偶者の国籍証明書類として認められる書類については、各国籍ごとに決まっていますので、大使館・総領事館のホームページで確認してみましょう。

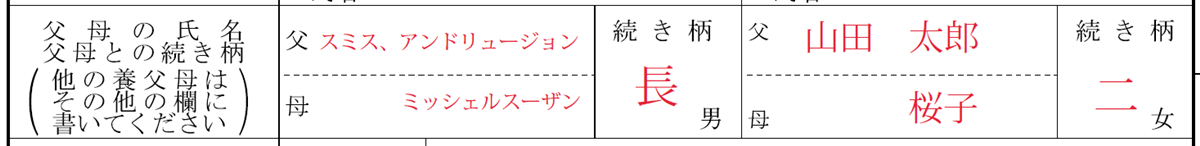

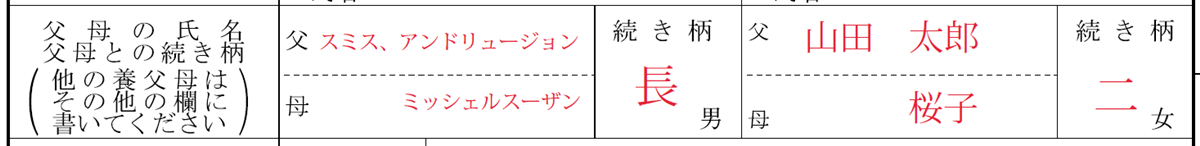

両親の氏名の書き方

日本人の父母の氏名は、戸籍の父母欄に記載されている通りの氏名を記入します。

戸籍の父母欄に「亡」とその氏名の前に記載されている時は、「亡」も記入します。

養父母がいる場合はここには養父母の氏名は記入せず、実の父母の氏名のみ記入します。(養父母については、「その他」の欄に、例えば「妻の養父 外務 太郎」のように戸籍に記載されている通りに記入します。)

ここでもやはり、外国人氏名は、出生証明書に記載されている通りの氏名をカタカナ読みにして「ラストネーム、ファーストネームミドルネーム」の順で記入します。

婚姻届右側の「記入の注意」に、

父母がいま結婚しているときは、母の氏は書かないで、名だけ書いてください。

とある通り、夫妻の姓が同じ場合は、上の例のように母の氏を省略します。

ただし、外国人夫婦で夫婦別姓の場合(フランスなどは通常夫婦別姓)は、結婚していてもそれぞれの姓を記入します。

中国籍や韓国籍で漢字をお持ちの場合は、本国の字に対応する日本の漢字で氏名を記入します。

皆さんがよく間違える戸籍のルール

父母との「続き柄」ですが、戸籍に記載されている通りに書きましょう。

「長男」「長女」の場合は問題ないと思いますが、

次男次女の場合は、戸籍では「二男」「二女」と書きます

ので、間違えないようにしましょう。

「こんなささいなこと!」と思われるかもしれませんが、「次男」「次女」と書いてしまったら訂正処理が必要になります。

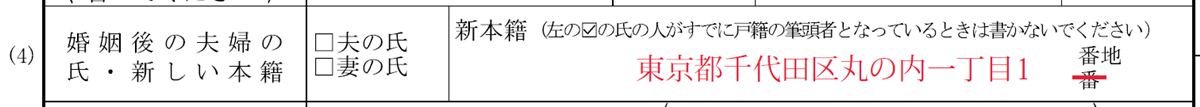

婚姻後の夫婦の氏はどうなる? 新本籍の書き方は?

婚姻後の夫婦の氏は?

日本人同士の結婚では(今のところ)夫婦別姓は認められていないので、婚姻時に必ず夫・妻どちらの氏を名乗るのか選択する必要があります。

ですが、日本人と外国人の婚姻の場合、外国人にはそもそも戸籍がないので、婚姻届では有無を言わさず夫婦別姓となります(婚姻により日本人の苗字は変わりません)。

ですので、ここでは、「夫の氏」「妻の氏」のいずれにもチェックは入れません。

もし日本人が戸籍上の苗字を外国人配偶者の苗字に変更したい場合は?

婚姻が成立してから(日本へ婚姻届を出してから、ではなく、在住国・州での婚姻が成立してから)6ヶ月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を出すことで外国人配偶者の苗字に変更できます。

苗字の変更を希望するほとんどの人は、婚姻届と同時に「氏の変更届」を出していますよ。

ただ、「氏の変更届」を出すことで新たに名乗ることができる苗字は外国人配偶者の苗字だけです。

外国人配偶者の苗字と日本人の苗字をくっつけた複合姓に変更することはできません。

つまり、上の例だと、「山田」花子さんは「スミス」花子さんへ苗字を変更できますが、「スミス山田」花子さん(複合姓)には変更できないということです。

もし

- 婚姻が成立してから6ヶ月経ってしまって苗字の変更をしたい場合

- 複合姓に変更したい場合

は、日本の家庭裁判所で許可を得た上で役場に届ける必要があります。

※日本の家庭裁判所での氏の変更許可手続きについては、裁判所の公式サイトをご覧ください。

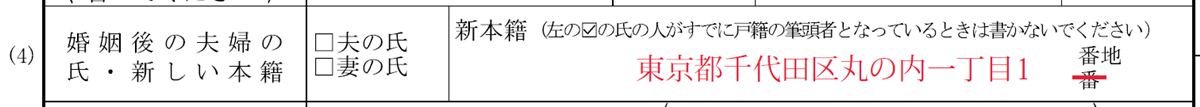

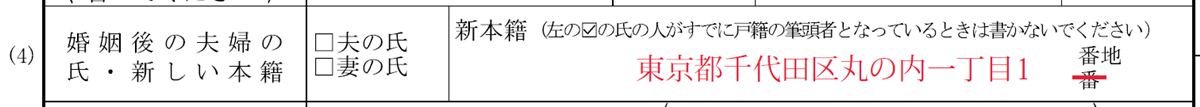

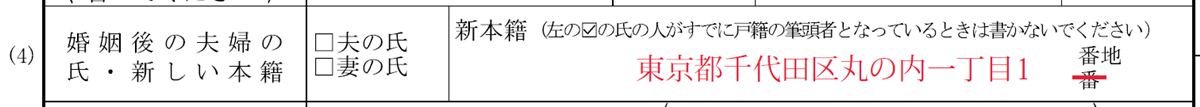

新しい本籍の書き方

「新本籍」はすでにご自身が戸籍の筆頭者になっている場合は空欄にします(再婚の場合など)。

もし「本籍」の「筆頭者氏名」にお父さんかお母さんの氏名を書いた人は、今はお父さんかお母さんを筆頭者とする戸籍に入っているということです。

この場合、戸籍の決まりに従い、婚姻によってあなたを筆頭者とする新しい戸籍が作られることになります。

その新しい戸籍をどこに置くのかはあなたが自由に決められます。

本籍は、不動産登記上地番を有する地であれば、日本全国どこでも好きな場所を選ぶことができます。

実際、皆さんはどういったところを新本籍に設定しているんですか?

ほとんどの人は、今までの本籍(従前本籍)と同じところに設定していると思います。

時々、今までの本籍とまったく同じところに本籍を置けないケースがあります。

その場合は、婚姻届を提出した大使館・総領事館を通じて本籍地役場から連絡がきて、別の本籍を設定する必要が出てきます。つまり、その分戸籍への記載が遅れます。

ですので、婚姻がスムーズに戸籍に記載されるために、婚姻届提出前に「○○○に本籍を置きたいのですが、可能ですか?」と、番地、番、枝番も含めて正確に、ご自身で直接本籍地役場に確認しておいた方が安心です(電話で教えてもらえます)。

日本では、結婚する2人にとっての想い出の場所に本籍を定める人もいるようです。

たまに、皇居の住所「東京都千代田区千代田1番」を本籍地として定める人もいます。(皇居の住所には2000人以上が本籍を置いていて、日本で一番多いという噂。海外在住者が定めるケースも多いようです。)

あとは、大阪城や北方領土に本籍を置く人もいるそうです。

つまり、本籍は日本全国どこに置いてもいいのですが、2023年現在、戸籍謄本は本籍地役場でしか取得できないので、海外で戸籍謄本が必要になった時に日本の親族に取得してもらう場合の利便性も考える必要がありますね。

現在、2024年をめどに、戸籍謄本・抄本などが本籍地役場以外の市区町村役場でも取得できるよう、システム構築が進められています。

ですので、2024年以降は、実家と本籍地役場が遠くて戸籍謄本を取ってもらうのが面倒ということはなくなります。

どこに新本籍を設けるかにより婚姻届の提出枚数が変わってくるので注意

ちなみに、あなたが新しい本籍をどこに置くかによって、大使館・総領事館に提出する婚姻届の通数は変わってきます。

これまでの本籍地と同じ市区町村に本籍地を設ける場合は、婚姻届2通(大使館・総領事館用が1通+本籍地役場用が1通=合計2通)

これまでの本籍地と異なる市区町村に本籍地を設ける場合は、婚姻届3通(大使館・総領事館用が1通+旧本籍地役場用が1通+新本籍地役場用が1通=合計3通)

ご自身の状況に合わせて必要通数を準備してくださいね。

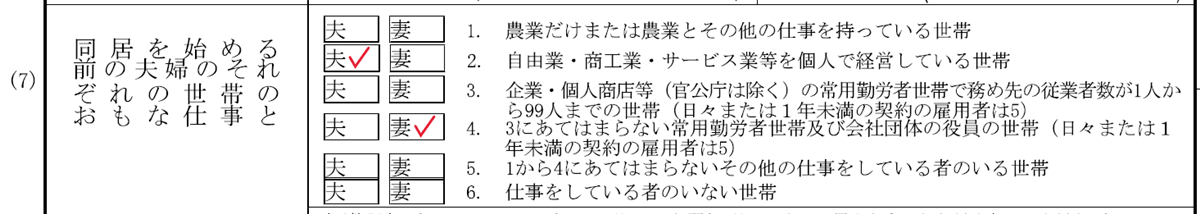

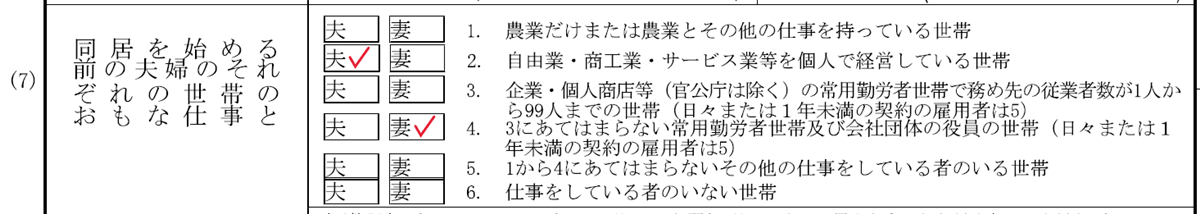

「同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯のおもな仕事」とは?

同居を始める前の??

選択肢の説明がわかりにくい!

と、1番~6番のどこにチェックを入れてよいか悩まれる方が多いです。

まず、ここでは、「同居を始める前(同居より結婚式をあげた方が早ければ、結婚式をあげる前)」の世帯のおもな仕事について尋ねられているのであって、現在の世帯のおもな仕事について尋ねられているわけではないことに注意してください。

同居前、夫も妻も一人暮らしをしていた場合は、妻も夫もそれぞれの職業で考えます。

ですが、例えば、同居する前は両親といっしょに住んでいた場合は、両親も含めた世帯の中で主な生計を立てていた人の職業を考える必要があります。

このとても分かりにくい1番~6番からの選択肢を簡単に言いかえると次の通りです。

- 農家

- 自営業、個人事業主

- 従業員が99人以下の企業に常勤

- 従業員が100人以上の企業に常勤。または、官公庁に常勤

- 1~4に当てはまらない世帯(例えば、非常勤など)

- 無職

上の「世帯主の氏名」同様、ここも戸籍に記載される内容ではないので、深く思い悩まれる必要はないですよ!

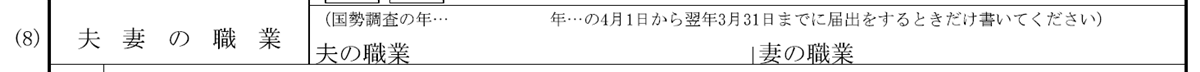

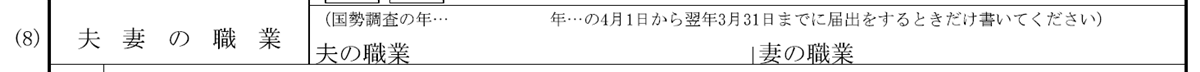

「夫妻の職業」は国勢調査の年だけ記入。次は2025年4月1日以降

夫妻の職業ってどうやって書けばいいのかしら...

実は、「夫妻の職業」欄に記入する必要があるのは「国勢調査の年の4月1日から翌年の3月31日までに届出をするときだけ」です。

日本では「届出日」=「婚姻日」ですが、海外では、在住国ですでに成立している婚姻を日本側へ届けることになるので、ここを「国勢調査の年の4月1日から翌年の3月31日までに在住国での婚姻が成立したときだけ」と読み替えます。

国勢調査は「西暦が5の倍数の年」に行われることになっています。

つまり、2020年、2025年、2030年、...

直近では、2020年4月1日~2021年3月31日に在住国での婚姻が成立した場合は「夫妻の職業」欄に記入する必要がありますが、2021年4月1日以降に在住国での婚姻が成立した場合は記入する必要はありません。

次に記入が必要なのは、2025年4月1日~2026年3月31日に在住国での婚姻が成立した場合です。

というわけで、この先数年、この欄は空欄で大丈夫です。

「記入見本にも書いてあったし、もう書いちゃった」という人は、訂正・消去する必要はなく、そのままにしておいて大丈夫ですよ。

婚姻届Q&A①: 届出日は婚姻届の記入日? 提出日?

婚姻届用紙左上の届出日は、婚姻届を窓口で提出するか郵送で提出するかによって変わってきます。

| 提出方法 | 届出日 |

|---|---|

| 大使館・総領事館の窓口で提出 | 来館日(婚姻届提出日)を記入 |

| 大使館・総領事館(または、本籍地役場)へ郵送 | 婚姻届記入日(または投函日)を記入 ※未来日付は不可 |

婚姻届Q&A②: 外国人配偶者の署名も必要?

同じ国際結婚でも、日本で日本の方式(法律)で婚姻する場合は、外国人配偶者の署名が必要です。

ですが、海外で、在住国の方式ですでに結婚されていて、それを報告という形で日本に婚姻届を出す場合は、すでに婚姻が成立しているので外国人配偶者の署名は不要です。

署名してしまっても支障はありません。

大使館や総領事館の窓口で婚姻届を提出する場合は、外国人配偶者は行く必要はありません。

婚姻届Q&A③: 日本人の署名はアルファベット可? 印鑑がない場合はどうする?

日本人の署名はアルファベット署名OK?

海外では、日本人でも日常生活でアルファベットの署名をされている方が多いですが、婚姻届の署名については、戸籍に記載の通りの氏名を楷書体で(くずさず、読みやすいように)書きます。

印鑑や朱肉がなかったらどうする?

海外だと印鑑をお持ちでない方も多いですが、印鑑をお持ちでない場合は、右手親指の拇印で大丈夫です。

朱肉がない場合、スタンプインクで代用できます。ただ、インクの色は、黒ではなく、赤や紫を使ってくださいね。

黒色インクで押印すると、押印部分が黒色で記入した文字にかかり、文字が読めなくなってしまう可能性があります(署名欄への押印だけならまだしも、訂正印としても押印しますので)。

スタンプインクがない場合は、赤色の油性マジックを指に塗って押してもいいと思います。(口紅で代用したという人も...)

いずれにせよ、押印部分が記載文字にかかっても文字が読めなくなる恐れがなく、水落ちせず、婚姻届用紙が汚れなければ(口紅はその点大丈夫なのかしらと心配ですが)、問題ないと思います。

2021年5月12日デジタル改革関連法が成立したことを受けて、2021年9月1日から行政手続きでの押印が原則廃止され、婚姻届や出生届などの戸籍関連の届出は本人の署名のみで届け出ることができるようになっています。

ただ、「人生の節目」として引き続き押印を望む声も多く、押印したい人には押印を認めるそうです。

海外で婚姻届を出す場合にも2021年9月1日以降押印が不要になりましたが、押印しない場合これまで訂正印が必要だった箇所はどう訂正すべきか?という問題もあるので、管轄の大使館・総領事館に問い合わせられることをおすすめします。

婚姻届Q&A④: 証人欄への記載は必要?

すでに在住国で成立している結婚を日本に届ける場合、婚姻届用紙右側にある証人欄への記入は不要です。

婚姻届Q&A⑤: 間違った部分の修正方法は?

間違ったら、修正ペンや修正テープを使って修正することはできません。

間違った部分に訂正線(横二重線)を引き、まわりの空いている部分に正しく記入します。

そして、訂正線にかかるように印鑑(署名欄に押すのと同じ印鑑でないといけません)または拇印を押します。

上でも書きましたが、2021年9月1日以降、婚姻届への押印が不要になっています。

婚姻届に押印しない場合の訂正はどのようにすべきなのか、管轄の大使館・総領事館に確認してくださいね。

婚姻届Q&A⑥: 婚姻届は郵送できる?

婚姻届と必要書類は郵送できます。

ただし、必要書類の中に「外国人配偶者の国籍を証明する書類」というのがあり、例えば、パスポートで国籍を証明しようと考えておられる場合、パスポートの原本を郵送で送ることはできません。

その場合は、パスポートの必要ページのコピーを取り、公証してもらったものなどを提出する必要があります。

国籍によっては「出生証明書」で国籍を証明することができる場合があり、その場合は、出生証明書を郵送できるので楽ですが...

郵送を考えておられる場合は、管轄の大使館・総領事館に婚姻届を郵送したい旨を伝えて、国籍証明書類をどうすればよいのか聞いてみてください。

婚姻届Q&A⑦: 婚姻届提出後、戸籍に記載されるまでの所要日数は?

海外の大使館・総領事館で婚姻届を出してから戸籍に記載されるまで、3週間~1ヶ月半かかるとされています。

年末年始の行政機関の休日をはさむと、さらに時間がかかる場合があります。

お急ぎの場合は、日本の本籍地役場に直接出した方が早く戸籍に記載されます。(ただし、前章でも述べましたが、国籍証明書類を郵送するにあたり原本照合をどうするかという問題もありますし、必要書類が異なる場合もあるので、直接本籍地役場の戸籍係に電話してご確認ください。)

大使館・総領事館では、いつの時点で戸籍に記載されたか知るすべがありません。婚姻が戸籍に記載されたかどうか知りたい場合は、頃合いを見計らって本籍地役場に問い合わせてみるしか方法はありません。

ちなみに、婚姻にともない苗字(や本籍)を変更した場合、パスポートの記載事項変更手続きを行う必要があります。そのためには、婚姻が記載された戸籍謄本の原本が必要です(日本から郵送してもらう必要があります)。

パスポートの記載事項(苗字や本籍など)が変わった場合、「有効期限をリセットした新しいパスポート」または「現パスポートの有効期限をキープした残存有効期間同一パスポート」のどちらか好きなほうを申請できるって聞いたけど、「どっちのパスポートを申請したらいいかわからない」「料金的にはどっちのパスポートがお得なの?」といった疑問をお持ちの方のために、次の記事でわかりやすく解説していますのでお読みください。

婚姻届Q&A⑧: 婚姻届を3ヶ月以内に出し忘れていた場合はどうなる?

日本の国籍・戸籍関係の届出は3ヶ月以内に行うこととされています。

婚姻届も、在住国・州で婚姻が成立してから3ヶ月以内に出さないといけません。

出生届には、3ヶ月以内に出さなかったらお子さんが出生時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまうというおそろしいペナルティーがありますが、婚姻届を3ヶ月以内に出さなくても罰則はありません。

ただし、3ヶ月以内に出していなかった場合は、なぜ3ヶ月以内に出さなかったのかという理由を記した「遅延理由書」を提出する必要があります。(通常、「遅延理由書」のフォーマットが大使館・総領事館に用意されています。)

婚姻後、お子さんが生まれ出生届を出すことになった際に、婚姻届を出していないとお子さんの出生が戸籍に正しく記載されませんので、なるべく早く婚姻届を出しましょう。

最後に

国際結婚は、日本人同士が結婚するのと違って、色々な書類を準備しないといけなかったり、もうひとつの国にも婚姻の報告をしないといけなかったり、色々大変です。

苗字を変更するとパスポートの記載事項変更手続き、滞在許可証の姓変更の手続きなどもありますよね。

皆様のお手続きがスムーズに進みますように!